permanent

3f9 为何收藏无用| modified | Sunday 29 June 2025 |

|---|

sr-due: 2 December 2022

sr-interval: 83

sr-ease: 290

date created: 22 July 2022

date modified: 14 March 2023

tags:

- 复习回顾

title: 为何收藏无用

up:: [[§ flomo101 - 思维方式目录]]

我的理解 ¶

人之本性,使得我们倾向于去收藏和保存信息。其实收集本身没错,错在过量收集以致于再也不会回顾,错在为了收集而下意识忽略品读。

很多人会说[[Anki]]制卡麻烦,浪费时间。我也觉得思维导图画图麻烦,浪费时间。但其实这2者隐藏的价值在于,制作的过程本身就是记忆和学习。就如[[存储强度与提取强度 - 记忆]],我们往往认为对知识的提取花费的时间更重要,其实加工并存储它所花费的时间也极为重要。

可能现在刚开始记笔记无从下手,感觉什么都重要,感觉什么都不重要,感觉怎么记都会有信息熵损失,不如不记。其实可以换个思路,去==记让我有极大触动的内容==,引发我们情绪波动的东西,往往很有价值,也更容易记忆,这个策略真的很有效。

开始改变就一个行动要领:放弃剪藏,并用自己的话转写一遍。末尾少楠也分享了[[渐进式总结]]中提到的一些原则。

![[为何收藏无用#^oooo]]

# 📥 为何收藏无用 ¶

多数时候我们都会陷入「收藏者谬误」,感觉收藏到就是学习到,但实际上「知晓某事」并不是「知道某事」。收藏更像是把信息搬运(而非加工),途中没有增加任何知识。

没必要捕捉 100% 的信息,大脑像个过滤器,只有不断改变过滤器,才能让信息真正输入到大脑(潜意识会默认过滤掉大量无用信息,这一点很难觉察到)

信息被你的感官收集。信息不是这世间万物的属性,而是我们解释他们的一部分。所以消费信息的时候,不断的记录就是一个解释的过程,也是一个向大脑内「写入」的过程。

# 为何我们爱囤积信息 ¶

成为数字仓鼠的原因 (opens new window)

-

情绪代偿,主要是为了过往的自己,todo 则是更好的自己

-

功能性支持,其本质上是一种对数字资料的堆砌

- 按照时间分类,可分为对已有具象记忆(如照片、文件、录音等)的收藏

- 对未发生的抽象计划(如计划表、心愿单等)的陈列

- 按照公开/私密性分类,也有个人电脑、云端、公共网络等媒介载体之分。

-

媒介的变化

- 人们将需要记忆与保存的内容上传到媒介空间的过程中,“媒介的功能正在发生蜕变,由原先的信息生产中心正逐步演变为信息记忆中心

- 平台通过优化储存与传播记忆的方式引导你成为数字仓鼠。

-

价值所在和风险

- 外在环境驱使你尝试记忆和表达

- 痴迷于收藏会让本末倒置,只关注表达而忘记了当下

- 因为能随时唤起,所以更容易忘记

# 你记录的是知识还是信息 ¶

如何区分两者?信息大多数时候可以用一句话概括,而且大多数时候信息是“死”的。比如「今天和 Alex 聊了个天」。这样的内容仅仅阐述了一个事实,是没有生命力的信息。

你应该对信息进行处理,并有所收获。 应该在笔记中添加相关内容,与其他笔记做链接,这样即使没有直接使用你创造的知识,但是丰富连接之后,将来就能产生巨大的价值。

# 麻烦?但这是必要难度 ¶

用自己的话记录,更容易被记忆。这个结论源自认知科学家比约克夫妇(Robert A. Bjork与Elizabeth Ligon Bjork),在近30年前提出的理论:必要难度(Desirable Difficulty)

比约克率先区分了记忆竞争的两种不同类型:存储优势(storage strength)与提取优势(retrieval strength)。以前,人们习惯性地认为,记得越快,学习效果越好。简言之,存储越容易,提取就越快。==但他的实验发现了与常识相反的结论:“存储与提取负相关”,也就是说,存入记忆越容易,提取出来越困难;反之,如果你有些吃力地存入,知识提取会更方便。==

这也为何俗话说:好记性不如烂笔头。

# 只记录有极大触动的信息 ¶

《如何有效整理信息》中强调,最应该记录的,不是「知识生产的素材」(即某种答案),而是「对你造成极大触动的信息」(居然能从这个角度提出问题),前者只会成为收藏的垃圾箱,而后者才是能不断启发你的重要信息。

这个概念在《学生为什么不喜欢上学》中也有提及——

==引发情绪波动的信息更容易被记忆,所以记录答案不如记录问题,因为问题就是冲突,冲突能让问题自动的前进。==

比如记录「反常识」「人名」「术语」,「反常识」主要是用来拓展认知边界;「人名」是找到知识源头的创造者;「术语」是找到知识的源头

# 记录自己的声音 ¶

核心是「记录自己的声音」,因为自己的想法是别人无法告诉你的。只有能打动自己的东西,才能成为知识生产的核心。

记笔记是在向自己的思想致敬,思考和照片一样,量变带来质变。如果没有长期的记录锻炼,是无法产出有价值的内容的。

# 换种收藏方式 ¶

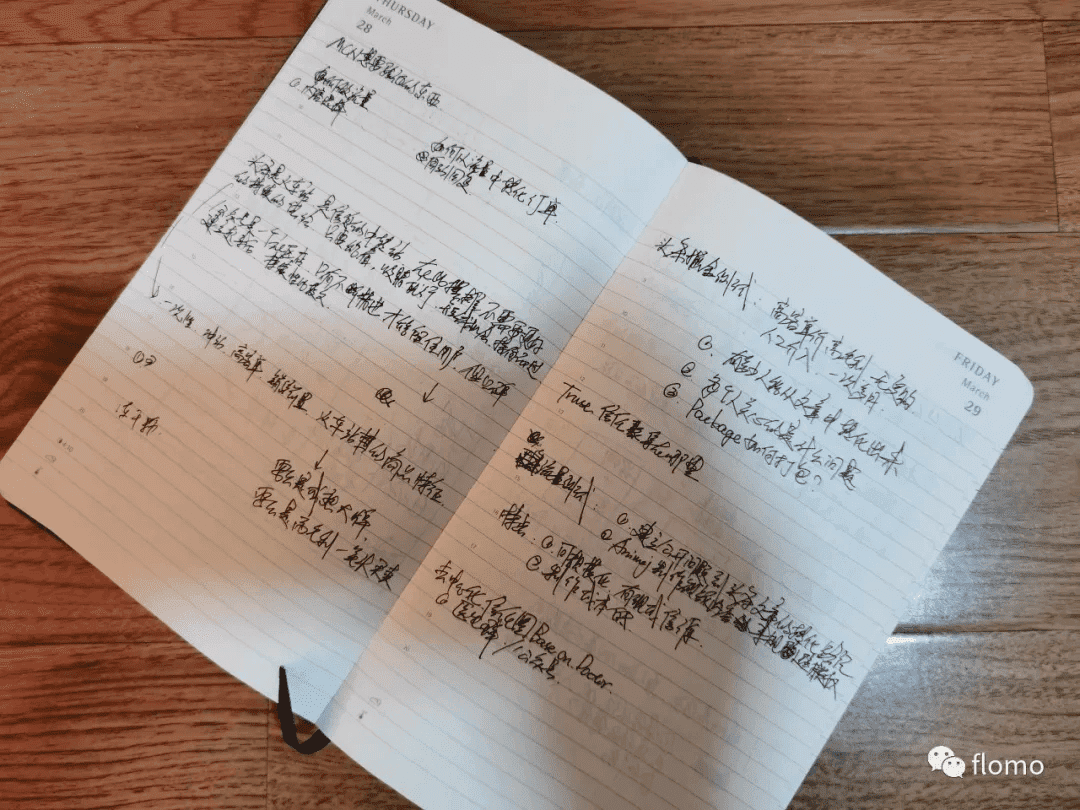

使用 flomo 的最好方法不是丢进去一个链接,或者全文收藏。

而是把你需要的内容先标记出来,然后汇总;

或者在阅读完成之后,用自己的理解再在 flomo 中写一遍。

所以别想着偷懒收藏,而是诚实的面对自己。

这个过程会很辛苦,但我们不需要虚荣的面对我们自己。别忘了,知识具有很强的复利效应,认真对待记录的人,和不认真的人,在十年后的回报,会有天壤之别。

Tiago Forte (opens new window) 是国外知名的知识管理大咖,他提到的知识获取的七条原则也和本文有一定的关联,与墨宝们一起分享:

- 互动重于消费:投入时间和精力而不是简单收藏

- 平衡细节与可发现性:过于细节太冗长,过于简略无法找到

- 有选择的压缩知识:挑重点的来

- 直觉大于分析:我们本身的思维就不精密

- 将大部分注意力集中在最有价值的信息上:一本书只记得一句话,也没什么不好的

- 隐性知识高于显性知识:属于你自己的独特观点和反馈,别人拿不走的

- 重视问题,轻视答案:发现问题的质量,是解决方案质量的基石

^oooo