permanent

0a0a 数字花园| modified | Saturday 28 June 2025 |

|---|

数字花园,英文为 Digita Garden.

数字花园是指基于数字工具,对想法、思考、灵感、笔记等多种内容进行不断收集、整理、输入、输出,最后形成一座关于个人知识和信息的花园。

数字花园的历史 ¶

早在 1998 年马克·伯恩斯坦(Mark Bernstein)在其文章《超文本花园》中便提到了数字花园一词。

2015 年迈克·考菲尔德(Mike Caufield)发表了关于《花园与溪流:技术田园》的主题演讲。

在这个演讲中,考菲尔德认为在当前的数字世界中,以时间线的方式各种信息流虽然能方便我们及时获取最新的资讯,但是这种信息流设计无法累计知识。

考菲尔德将社交媒体(比如推特、微博)、邮箱群组等基于事件流和时间流(Lifestream)的信息流(Feed Stream)称为溪流(Stream)。

这些溪流(Stream)大量攫取了我们的注意力,我们阅读了大量的碎片化信息,但是最后真正所获寥寥无几。

在这个数字化的信息时代,考菲尔德提出以数字花园的形式解决信息流的弊端。花园 (Garden) 是我们将信息沉淀为知识的平衡器。随着时间的推移,将有用的信息流类似维基百科那样进行沉淀。

数字花园的隐喻 ¶

数字花园本身便是一种处理信息流、解决知识创造的隐喻。

数字花园的提出,在很大程度是为了抵抗信息流,从信息流中筛选和沉淀真正有效的知识并进行输出。

数字花园的特征 ¶

组织结构:强调拓扑结构而非时间线

由于博客基于时间流设计,博客一旦发表,博客内容便开始腐烂(被人们逐渐遗忘,查找也不方便)。而数字花园的内容则需要时常编辑和完善。

数字花园是反时间线设计的

因此,为了更好地沉淀信息流,数字花园不再遵循类似博客式的时间线设计,而是采用了网状的拓扑结构对信息和知识进行管理。

具体来说,数字花园一般采用类似维基百科、百度百科的双向链接,以此实现在不同内容之间的探索。

数字花园的内容是持续生长的

数字花园可以存放各种内容。如果你需要,可以将各种各样的媒介内容都种植(添加)到你的数字花园。比如,速写、短文、长文、小说、学术论文、播客甚至视频。

需要强调的是,这些媒介内容在你的数字花园中是可以自由生长的。

我认为数字花园最核心的理念便是数字内容的持续生长。

就像一个真正的花园一样,我们需要对花园中的内容进行持续护理,比如浇水、除草、修剪。葫芦不是一天长出来的。

我们的创作内容也不是直接一字千金,不可修改。只有通过反复地激发灵感、凝练语言、升华论点、添加素材等修改和润色,我们才可以产出更好的作品。

数字花园具有半公开性质

数字花园介于笔记本和博客之间的交叉空间,具有半公开性质。

不像笔记内容的纯私人性一样,数字花园鼓励用户发布自己的想法、草稿,这在很大程度上降低了我们的发布压力。

同时,数字花园不像博客那样完全公开,以建立个人品牌作为内容发布的主要目的。

数字花园:介于私人笔记和公开发表作品之间

数字花园是我们思想的培养皿:我们接受我们创作内容的不完美性,并且对其进行持续修改。

在辛勤的园丁的呵护下,总有一天,我们的种子(思想)总会长成相对挺拔的大树(比较符合我们期待的作品)。

数字花园具有强烈的个人特征

数字花园是我们的个人数字财产。数字花园具有强烈的个人烙印:一方面,数字花园是个人探索的产物。

我们根据自己的兴趣、偏好添加不同的内容。没有两座完全相同的数字花园。

另一方面,我们是数字花园的主人/园丁,而不是某个数字平台的数字劳工。

因此,如果条件允许,最好拥有对数字花园的完全控制权,而不是依附于某个封闭化的内容平台。

如何打理数字花园 ¶

核心是让自己的想法持续生长

数字花园很大程度上属于一种创作理念或者说是知识管理理念。数字花园的核心理念是促进自己的想法持续进行生长。这一核心理念最为重要。

因此,我们要经常性地进入自己的数字花园,不断地进行回顾、反思,并添加新的养料(想法、灵感、素材)、去除杂草(控制内容质量,对内容进行有效组织)、施肥(对已有的观点进行修正、升华)。

选择工具

数字花园不依赖于特定工具。当然,好用的工具会让你如虎添翼。

根据数字花园的理念,发布平台最好具有以下特点:

允许方便地修改内容;

允许插入内部和外部链接,以便建立网状结构。

具体载体,你可以使用个人网站、博客平台、双向链接笔记、公众号等,只要满足上述要求即可。

至于内容公开与否,根据自己意愿。最重要的是围绕特定主题持续的收集灵感和资料、消化和输出内容 。

Andy Matuschak 的数字花园:在常青笔记中我们已有介绍

组织管理

如果你的数字花园的载体,提供双向链接的功能,那推荐你使用内容地图(MOC)的方式组织你的创作内容。

当然,如果缺乏双向链接功能的话,那也最好进行主题归类并添加适当的标签,并且将相关文章以单向链接的方式进行相互关联。

选取高质量的内容作为数字花园的种子

在这个信息过载的时代,每日阅读大量充满躁动但是廉价的信息,我们可能所获甚少。

建议每日阅读一篇高质量的长文,或者翻阅几页略高于你阅读舒适区的著作。你阅读的内容质量越高,你才有可能拥有更好的输入。

Tom Critchlow 的数字花园

如何输入内容

除了想法、灵感之外,我们的主要内容源自阅读。切记,不要直接剪切或者复制阅读内容。

最好提出问题,根据自己的理解进行转述,并且添加相应的评论和反思。我们的数字花园不应该移植他人现成的作物,那样迟早会枯萎。

只有通过自己的深入思考,通过写作将自己的思想表达出来,我们才算合格的园丁。

共享与交流

一个人的智慧、经验总归是有限的。建议积极与其他数字花园的园丁或者与自己的读者进行积极互动,通过交流、反馈可以实现思想的碰撞,从而从创作的开始阶段便接受外部反馈,以便我们更好地处理我们的创作内容。

数字花园的意义 ¶

数字花园在很大程度上属于一种创作理念。具体来说,我认为数字花园的建立具有以下作用:

数字花园的理念符合真实的写作过程

一方面,写作不是一蹴而就的,优秀的创作内容是反复修改出来的。数字花园允许我们随着灵感、经验、知识的增加,对于所写内容进行不断修改、润色甚至推倒重来。

另一方面,写作遵循非线性逻辑。真正的写作并不是遵循既定的目录码字,而是往往以非线性的逻辑去处理文章的不同部分。

数字花园没有规定既定的写作路线,我们需要做的便是及时将自己的所想添加到你认为正确的地方。【关于非线性写作可回顾博文《非线性写作的4条建议》】

数字花园的理念改变了传统的创作理念

传统的创作逻辑是:大纲/思维导图——草稿——初稿——修改稿——终稿——发布。

传统的创作理念隐含了一个假设,那便是只有我的作品成熟以后,才能发表或者分享。

在这样的假设之下,我们潜意识里都会追求完美主义,而这种完美主义则会导致我们产生写作拖延症。

因此,蓦然回首,我们经常会发现自己的创作内容很有可能在初稿甚至草稿阶段便胎死腹中。

而数字花园则打破了传统的创作理念,有助于改善我们的写作拖延症。

数字花园鼓励人们在不成熟的时候便去分享自己的创作内容,再进行逐步完善。

写过论文的研究者或者出过书的人都明白,完美的作品永远在明天——回头看看自己已经出版的作品往往会发现很多问题,甚至是不忍直视。

因此,放弃一步到位的完美主义的创作理念,拥抱逐步培育想法的数字花园。

培育数字花园可以更好地获得正向反馈

这种反馈包括三个方面:

第一,培育数字花园的过程便是内容不断丰富和提升的过程。每天你都会看到自己的写作内容所有增长、有所提升,这将会成为重要的写作动力。

第二,数字花园的培育过程,本身便是我们记录我们如何思考的过程。

而这些写作痕迹便是我们反思我们思维过程、优化写作流程的重要参考。

通过这种自我记录所获得的内在反馈,能够促使我们及时发现自己创作过程中所存在的问题,有助于我们不断提升自己的写作能力。

第三,培育数字花园可以使得创作过程拥有了外部反馈。

传统上我们只有将作品成型定稿发表出去以后,我们才能获得反馈。然而,此时发现问题,再对我们的作品进行修改已经为时已晚。

而在数字花园中,我们可以在创作过程中便获得读者的外部反馈。

如果有人恰好路过你的数字花园,可能会对你的培育过程提一些优秀的建议,或者每日督促你更加勤奋一些。

这些外部反馈既成为了我们的写作激励,也会通过集思广益促进我们创作内容更上一层楼。

果然,这次我看到了很多关于它的介绍和分享,很多老外朋友在网络上搭建了一个类似Wiki的个人主页(只不过只有自己可以编辑),作为自己的数字花园,并大方地与每位来访者分享自己关于数字花园的理念。其中有些内容还是蛮有意思的,后续我会陆续将一些文章翻译出来,作为本文的延伸。现在呢,我将基于自己对数字花园的接触和理解,用自己的话来讲述。何谓数字花园 《圣·阿德列塞盛开的花园》丨莫奈数字花园 是通过借助网络数字工具,对想法、笔记和思考等一切你感兴趣的信息或进行收集、整理和创作,文字之间用标签或链接创建连接,形成一座独具个人浓厚色彩的信息与知识型花园。这个花园可以是开放的(同住地球村的朋友们都可以来参观),也可以作为仅你可见的私人庭院。但不管选择什么方式,在搭建花园的过程中,不可避免地至少要经历这几个步骤,即:播种:选取高质量的“种子”为你的花园播种。这些可以是网络上看到的有价值的信息,也可以是自己的思考、想法和念头。照料:种子播下后不能就任其枯萎,需要你用不断补充的思考和想法去浇灌它们,帮助它们逐渐成长为花朵和大树。这一步尤为关键,因为花园的植物依赖你去为它们建立关联性和整体性。毕竟如果整座花园只能有一个人能够读懂的话,这个人就是你自己。结果:在你的健康照顾下,种子最后将开花结果,你可以将其摘下(创造出新的想法和作品),还可以分享给他人。数字花园具有以下特征:数字化和个性化的它充分利用了网络时代的便利工具,包罗你一切奇思妙想的数字信息,并且它还按照你个人色彩去设计,你不必为迎合任何人的口味去规划它。各信息和知识之间具有关联性信息与信息、信息与知识、知识与知识之间不是孤岛,你发布在其中的内容,可以借助标签和链接等方式进行关联,最好的方式是将新想法植入,并与老笔记连接、整合,有时候甚至还可以催生出另一个想法。培育过程像极了照顾一座花园我在《手把手带你搭建个人工作、生活与知识管理系统》(我通过这个方式顺便实践了第2条特征)中曾类似地描述过这个过程。花园主人实际承担了园丁这个光荣角色:精心挑选要培育的种子。不要将时间浪费在无价值的信息上。分类播撒,分开种植。有规划的园林花园都会提前规划好每种植物的分布区域。定期浇水、铲土、施肥。不能种下种子后就置之不理。花园需要你常来(或有计划地)光顾。清理成长中的残枝败叶。当信息变得不再对你有价值后,就及时清理。采摘果实。当针对某垂直领域收集到足够多的信息后,信息花园已经开花结果,这时候要对果实及时采摘——且采摘任务只能由你完成——才能变为自己的成果。为什么叫做“花园”刚才聊了聊我与数字花园的初始以及我对它的解读,这会儿貌似月上柳梢头了,伴着这周围的虫鸣起伏和溪水潺潺,咱们接着往下聊~

《圣·阿德列塞盛开的花园》丨莫奈数字花园 是通过借助网络数字工具,对想法、笔记和思考等一切你感兴趣的信息或进行收集、整理和创作,文字之间用标签或链接创建连接,形成一座独具个人浓厚色彩的信息与知识型花园。这个花园可以是开放的(同住地球村的朋友们都可以来参观),也可以作为仅你可见的私人庭院。但不管选择什么方式,在搭建花园的过程中,不可避免地至少要经历这几个步骤,即:播种:选取高质量的“种子”为你的花园播种。这些可以是网络上看到的有价值的信息,也可以是自己的思考、想法和念头。照料:种子播下后不能就任其枯萎,需要你用不断补充的思考和想法去浇灌它们,帮助它们逐渐成长为花朵和大树。这一步尤为关键,因为花园的植物依赖你去为它们建立关联性和整体性。毕竟如果整座花园只能有一个人能够读懂的话,这个人就是你自己。结果:在你的健康照顾下,种子最后将开花结果,你可以将其摘下(创造出新的想法和作品),还可以分享给他人。数字花园具有以下特征:数字化和个性化的它充分利用了网络时代的便利工具,包罗你一切奇思妙想的数字信息,并且它还按照你个人色彩去设计,你不必为迎合任何人的口味去规划它。各信息和知识之间具有关联性信息与信息、信息与知识、知识与知识之间不是孤岛,你发布在其中的内容,可以借助标签和链接等方式进行关联,最好的方式是将新想法植入,并与老笔记连接、整合,有时候甚至还可以催生出另一个想法。培育过程像极了照顾一座花园我在《手把手带你搭建个人工作、生活与知识管理系统》(我通过这个方式顺便实践了第2条特征)中曾类似地描述过这个过程。花园主人实际承担了园丁这个光荣角色:精心挑选要培育的种子。不要将时间浪费在无价值的信息上。分类播撒,分开种植。有规划的园林花园都会提前规划好每种植物的分布区域。定期浇水、铲土、施肥。不能种下种子后就置之不理。花园需要你常来(或有计划地)光顾。清理成长中的残枝败叶。当信息变得不再对你有价值后,就及时清理。采摘果实。当针对某垂直领域收集到足够多的信息后,信息花园已经开花结果,这时候要对果实及时采摘——且采摘任务只能由你完成——才能变为自己的成果。为什么叫做“花园”刚才聊了聊我与数字花园的初始以及我对它的解读,这会儿貌似月上柳梢头了,伴着这周围的虫鸣起伏和溪水潺潺,咱们接着往下聊~ 《花园里的爱丽丝·奥修德》丨莫奈说到这里,有朋友可能会问,既然数字花园本身具有数字化特征,我现在能理解为什么用“Digital(数字式的)”来形容了,但为什么要用“花园(Garden)”这个词作为载体去定义它呢?这个问题很好,事实上,这涉及到一个很有趣的比喻。在探寻各种阐述“数字花园”理念的的过程中,我有幸读到了一篇可以算是“数字花园”概念前身的经典文章,由一位名叫Mike Caulfield的作者于2015年10月16日发表在斯坦福大学,原文名称是《The Garden and the Stream: A Technopastoral》。文中提出了“花园和溪流”的隐喻,用它们来比喻两种与互联网信息接触的方式。笔者分别来解读下。溪流(Stream),在作者的定义中,指代编程中的“事件流”,除此之外,还泛指类似Twitter、Facebook等信息媒介产品(就像国内的微博)的“信息流”,它呈现的路径是单一的、有时间顺序的。至于花园(Garden),据文章介绍,它在很早以前就是与超文本(HyperText,指用超链接的方法,将各种不同空间的文字信息组织在一起的网状文本)有关的隐喻。相比于溪流的单线性,花园是整体的、多线性的,它的结构可以体现主人布置、照料与思考的过程。为了让大家更好地感受它,我摘录了原文的几段描述并作了相关翻译:The Garden is the web as topology. The web as space. It’s the integrative web, the iterative web, the web as an arrangement and rearrangement of things to one another.花园是一张类似拓扑结构的网。网作为空间,它是集成的、迭代的,是一个安置万物并重新整合为一体的网络。Every walk through the garden creates new paths, new meanings, and when we add things to the garden we add them in a way that allows many future, unpredicted relationships.每次在花园漫步都会创造出新的路径和新的意义,并且每当我们为花园增添新的元素时,都在以一种允许发生多种未来可能性和不可预测性关系的方式添加它们。In the Garden, to ask what happened first is trivial at best. The question “Did the bridge come after these trees” in a well-designed garden is meaningless historical trivia. The bridge doesn’t reply to the trees or the trees to the bridge. They are related to one another in a relatively timeless way.This is true of everything in the garden. Each flower, tree, and vine is seen in relation to the whole by the gardener so that the visitors can have unique yet coherent experiences as they find their own paths through the garden.在花园中,事情发生的先后顺序是不重要的。比如在一座精心设计的花园里,到底是“先建了桥还是先种了树”,这种问题可以说是毫无必要去探究的细枝末节。桥与树之间缄默不语,却与一种相对永恒的方式连接在一起。花园里的一切皆如这般。每朵花、每棵树、至每棵藤蔓,都被花园主人看到与整体的关系,以至于漫步其中的游客在各自的小路上曲径寻幽时,也能拥有独特却连贯的体验。现在大家能略微体会到“花园”的特殊含义吗?用它来作为我们想搭建内容的载体,或许再合适不过了吧。为了进一步倡导这个理念,作者还在文章的最后一段表示说:we can imagine a world, I think, so much better than this one, if only we can get our heads out of the Stream for a bit, and build the Garden we need.我认为,我们可以设想一个比现在要好得多的世界,只要我们能够把关注点从“溪流”中移出一小会,然后建造一座我们所需的花园。由于原文非常非常非常长,限于篇幅原因,笔者只摘录和翻译了以上几段。等后续有时间我会再尝试进行全文翻译,以飨读者!为什么我想搭建这座花园接下来,我就可以聊聊为什么我想要搭建一个个人的数字花园,并最终选择了公众号这个形式。这会月色有些朦胧了,客官要是觉得渴,我来沏壶茶,您慢慢接着听~

《花园里的爱丽丝·奥修德》丨莫奈说到这里,有朋友可能会问,既然数字花园本身具有数字化特征,我现在能理解为什么用“Digital(数字式的)”来形容了,但为什么要用“花园(Garden)”这个词作为载体去定义它呢?这个问题很好,事实上,这涉及到一个很有趣的比喻。在探寻各种阐述“数字花园”理念的的过程中,我有幸读到了一篇可以算是“数字花园”概念前身的经典文章,由一位名叫Mike Caulfield的作者于2015年10月16日发表在斯坦福大学,原文名称是《The Garden and the Stream: A Technopastoral》。文中提出了“花园和溪流”的隐喻,用它们来比喻两种与互联网信息接触的方式。笔者分别来解读下。溪流(Stream),在作者的定义中,指代编程中的“事件流”,除此之外,还泛指类似Twitter、Facebook等信息媒介产品(就像国内的微博)的“信息流”,它呈现的路径是单一的、有时间顺序的。至于花园(Garden),据文章介绍,它在很早以前就是与超文本(HyperText,指用超链接的方法,将各种不同空间的文字信息组织在一起的网状文本)有关的隐喻。相比于溪流的单线性,花园是整体的、多线性的,它的结构可以体现主人布置、照料与思考的过程。为了让大家更好地感受它,我摘录了原文的几段描述并作了相关翻译:The Garden is the web as topology. The web as space. It’s the integrative web, the iterative web, the web as an arrangement and rearrangement of things to one another.花园是一张类似拓扑结构的网。网作为空间,它是集成的、迭代的,是一个安置万物并重新整合为一体的网络。Every walk through the garden creates new paths, new meanings, and when we add things to the garden we add them in a way that allows many future, unpredicted relationships.每次在花园漫步都会创造出新的路径和新的意义,并且每当我们为花园增添新的元素时,都在以一种允许发生多种未来可能性和不可预测性关系的方式添加它们。In the Garden, to ask what happened first is trivial at best. The question “Did the bridge come after these trees” in a well-designed garden is meaningless historical trivia. The bridge doesn’t reply to the trees or the trees to the bridge. They are related to one another in a relatively timeless way.This is true of everything in the garden. Each flower, tree, and vine is seen in relation to the whole by the gardener so that the visitors can have unique yet coherent experiences as they find their own paths through the garden.在花园中,事情发生的先后顺序是不重要的。比如在一座精心设计的花园里,到底是“先建了桥还是先种了树”,这种问题可以说是毫无必要去探究的细枝末节。桥与树之间缄默不语,却与一种相对永恒的方式连接在一起。花园里的一切皆如这般。每朵花、每棵树、至每棵藤蔓,都被花园主人看到与整体的关系,以至于漫步其中的游客在各自的小路上曲径寻幽时,也能拥有独特却连贯的体验。现在大家能略微体会到“花园”的特殊含义吗?用它来作为我们想搭建内容的载体,或许再合适不过了吧。为了进一步倡导这个理念,作者还在文章的最后一段表示说:we can imagine a world, I think, so much better than this one, if only we can get our heads out of the Stream for a bit, and build the Garden we need.我认为,我们可以设想一个比现在要好得多的世界,只要我们能够把关注点从“溪流”中移出一小会,然后建造一座我们所需的花园。由于原文非常非常非常长,限于篇幅原因,笔者只摘录和翻译了以上几段。等后续有时间我会再尝试进行全文翻译,以飨读者!为什么我想搭建这座花园接下来,我就可以聊聊为什么我想要搭建一个个人的数字花园,并最终选择了公众号这个形式。这会月色有些朦胧了,客官要是觉得渴,我来沏壶茶,您慢慢接着听~ 《吉维尼花园里的鸢尾花》丨莫奈首先,很大一部分原因起于我的个人爱好。我是个比较喜欢用文字记录感受和收获的人,如果觉得同时对别人也有一定价值,那我也是十分乐于分享的。在工作上,我也很喜欢用Wiki(支持多人协同创作的超文本系统)这个工具,会专门创建一个个人主页,用于放置与工作相关的产品需求文档、产品思考、设计理念和工作随笔等。我始终认为,类似Wiki的在线协同型文档工具,如果公司善于推广和使用,一定能够为公司创造巨大的潜在价值,因为它相当于将员工原本只存于脑中、一走就带走的隐形知识给显性化、传承化和长期持有化了。不仅能帮助后来者快速接手前人的业务,降低培训成本,如果这些知识文档保持和维护的好,更是为公司后续发展提供了宝贵的知识源泉。其次,这也是一种用输出倒逼输入的方式。像大多数人那样,我身处一个需要不断更新自身知识和迭代能力的行业环境,如果要保持良好活力,我必须不断成长和汲取养分。而互联网时代,信息的广度已经大到让人产生焦虑的地步了(或许你也听过一个词叫“信息焦虑”)。只要你想要,你可以借助网络获取任何(不违反法律要求的)信息和知识。可是,谁又认真考虑过关于所获取信息的深度呢?如果只是单纯追逐信息收集的广度,终将在一堆积压如山的信息前,体会到一种信息爆炸的崩溃。因此,我试图寻找一个“小径分叉的花园”。我想通过深度的输入,深入每条信息和知识的内在关联,再通过系统化的输出,去构建一个结构化的个人花园。如果我输出的东西我自己都不满意,那就说明我输入的还不够深入和全面。在这个过程中,如果花园结出的果实有幸能给到访花园的朋友带来些许有价值的启发,那我就更开心了。这也是为什么我最终选用了微信公众号这个方式,虽然它属于信息流的一种,我不能像自己开发一个网页那样自定义页面的展示结构,但我愿意去使用它现有的体系功能,将在我的数字花园里开花结果的果实分享给更多的朋友品尝,并从中获取分享的乐趣。最后,我必须多多感谢这一路上得到的他人的肯定。笔者有幸亲耳听到一些同事和朋友夸赞说过文笔还不错,甚至还被问过几次是不是中文系毕业的(这个有点太高看我了/笑哭)。我高中虽是理科生,但一直挺喜欢阅读课外书籍和文学杂志,读书期间作文也时不时被老师拿出来念,所以我想,虽然我的文字不至于到妙笔生花的地步,但应该还是可以拿得出手的吧。我的数字花园特点不知不觉,聊到月亮快躲进云层里了。客官的茶水好像也快喝完了,我再给您沏点

《吉维尼花园里的鸢尾花》丨莫奈首先,很大一部分原因起于我的个人爱好。我是个比较喜欢用文字记录感受和收获的人,如果觉得同时对别人也有一定价值,那我也是十分乐于分享的。在工作上,我也很喜欢用Wiki(支持多人协同创作的超文本系统)这个工具,会专门创建一个个人主页,用于放置与工作相关的产品需求文档、产品思考、设计理念和工作随笔等。我始终认为,类似Wiki的在线协同型文档工具,如果公司善于推广和使用,一定能够为公司创造巨大的潜在价值,因为它相当于将员工原本只存于脑中、一走就带走的隐形知识给显性化、传承化和长期持有化了。不仅能帮助后来者快速接手前人的业务,降低培训成本,如果这些知识文档保持和维护的好,更是为公司后续发展提供了宝贵的知识源泉。其次,这也是一种用输出倒逼输入的方式。像大多数人那样,我身处一个需要不断更新自身知识和迭代能力的行业环境,如果要保持良好活力,我必须不断成长和汲取养分。而互联网时代,信息的广度已经大到让人产生焦虑的地步了(或许你也听过一个词叫“信息焦虑”)。只要你想要,你可以借助网络获取任何(不违反法律要求的)信息和知识。可是,谁又认真考虑过关于所获取信息的深度呢?如果只是单纯追逐信息收集的广度,终将在一堆积压如山的信息前,体会到一种信息爆炸的崩溃。因此,我试图寻找一个“小径分叉的花园”。我想通过深度的输入,深入每条信息和知识的内在关联,再通过系统化的输出,去构建一个结构化的个人花园。如果我输出的东西我自己都不满意,那就说明我输入的还不够深入和全面。在这个过程中,如果花园结出的果实有幸能给到访花园的朋友带来些许有价值的启发,那我就更开心了。这也是为什么我最终选用了微信公众号这个方式,虽然它属于信息流的一种,我不能像自己开发一个网页那样自定义页面的展示结构,但我愿意去使用它现有的体系功能,将在我的数字花园里开花结果的果实分享给更多的朋友品尝,并从中获取分享的乐趣。最后,我必须多多感谢这一路上得到的他人的肯定。笔者有幸亲耳听到一些同事和朋友夸赞说过文笔还不错,甚至还被问过几次是不是中文系毕业的(这个有点太高看我了/笑哭)。我高中虽是理科生,但一直挺喜欢阅读课外书籍和文学杂志,读书期间作文也时不时被老师拿出来念,所以我想,虽然我的文字不至于到妙笔生花的地步,但应该还是可以拿得出手的吧。我的数字花园特点不知不觉,聊到月亮快躲进云层里了。客官的茶水好像也快喝完了,我再给您沏点讲述完这部分,差不多也要结束本文了。)第二,每篇文章都有主题归类,是一座经过精心设计的花园。细心的读者朋友或许发现,在近几篇发表的文章正文前,我都加入了一个栏目介绍,说明这个栏目主题是干什么的。目前所有的栏目都是我深思熟虑后开辟的,每一项栏目都传达着我渴望分享的内容主题。截止目前,已经有4个栏目诞生,分别是:系统之思、秘密花园、诗与产品技术和漫步花园。后面我还会继续动用想象和创造力为大家呈现出更多有意思的新栏目!并且等到合适的时间,我会为大家创造出一幅整体的“花园图谱”。第三,严格把控内容质量,杜绝有害杂草。虽然花园是基于笔者的个人喜好和擅长的内容领域建立的,但既然是开放式分享的花园,作为花园主人,我决不愿意弄一些只为博眼球或东拼西揍的低质内容来充数。我会悉心照顾这个花园,并衷心希望每个到访的花园客人,在探寻它的过程中,或多或少能获取一些独特的感受和思考。尾声 《花园里的玫瑰》丨莫奈出于笔者的习惯和喜好,目前我的数字花园有以下要素特征作为我的“花园宣言”:第一,内容表述上务必是通俗易懂的。在众多学习方法中,我比较偏爱一种费曼学习法,简单来说就是将你学习到并认为自己已经理解的东西,讲给别人听,并且这个讲述对象最好并不了解你所学习的知识,因为这迫使你不得不站在更深层次上去理解这个问题,并转化为他人易懂的高度概括化的简单语言。换句话说,你要是能给他讲明白,说明你确实掌握得不错了。这个习惯是我在大学时建立的。那时候课程经常要分小组发言,我总是喜欢充当讲演的角色,在介绍一个论点问题时,我基本都按照“是什么-为什么-怎么办”的结构来讲述PPT。即使是一些计算题时,我也不喜欢照着冰冷的公式念,而是按照我觉得比较好理解的思路,说清楚为什么要从一个步骤往下一个步骤计算。(比较幸运的几次还被任课老师记住了名字,说我很适合去授课……)所以笔者带着这样的信念,一直希望能够给大家奉献出更多深入浅出的内容,也把这个作为对自身的要求。(同时欢迎大家不断给我提出宝贵建议

《花园里的玫瑰》丨莫奈出于笔者的习惯和喜好,目前我的数字花园有以下要素特征作为我的“花园宣言”:第一,内容表述上务必是通俗易懂的。在众多学习方法中,我比较偏爱一种费曼学习法,简单来说就是将你学习到并认为自己已经理解的东西,讲给别人听,并且这个讲述对象最好并不了解你所学习的知识,因为这迫使你不得不站在更深层次上去理解这个问题,并转化为他人易懂的高度概括化的简单语言。换句话说,你要是能给他讲明白,说明你确实掌握得不错了。这个习惯是我在大学时建立的。那时候课程经常要分小组发言,我总是喜欢充当讲演的角色,在介绍一个论点问题时,我基本都按照“是什么-为什么-怎么办”的结构来讲述PPT。即使是一些计算题时,我也不喜欢照着冰冷的公式念,而是按照我觉得比较好理解的思路,说清楚为什么要从一个步骤往下一个步骤计算。(比较幸运的几次还被任课老师记住了名字,说我很适合去授课……)所以笔者带着这样的信念,一直希望能够给大家奉献出更多深入浅出的内容,也把这个作为对自身的要求。(同时欢迎大家不断给我提出宝贵建议 《在阿让特伊花园中休息》丨莫奈不知不觉,夜好像已经深了。今天很高兴与到访的各位朋友聊了聊我的花园故事和创建理念。与君相识日,犹如故人归,还多谢客官的耐心品读。我把每次各位读者打开本文的阅读都视为一次相会,因此特别希望大家是乘兴而来,欣喜而归。这次聊得十分尽兴,期待咱们的下次见面!PS.后面我会陆续将探寻“数字花园”过程中遇到的比较好的英文文章翻译下来,会首发于我的公众号“涵的数字花园”,继续作为本文的延伸,喜欢的朋友不要错过。

《在阿让特伊花园中休息》丨莫奈不知不觉,夜好像已经深了。今天很高兴与到访的各位朋友聊了聊我的花园故事和创建理念。与君相识日,犹如故人归,还多谢客官的耐心品读。我把每次各位读者打开本文的阅读都视为一次相会,因此特别希望大家是乘兴而来,欣喜而归。这次聊得十分尽兴,期待咱们的下次见面!PS.后面我会陆续将探寻“数字花园”过程中遇到的比较好的英文文章翻译下来,会首发于我的公众号“涵的数字花园”,继续作为本文的延伸,喜欢的朋友不要错过。

1998年,是万维网诞生的第十个年头。当时,雅虎是世界上最有价值的网站,谷歌刚刚诞生;新浪网在年底成立。而在纳斯达克,互联网泡沫正如火如荼。

有个人在研究了一番互联网之后,指着那些网页和超链接说,这不就是花园吗?于是,他建立了一个网站:超文本花园,阐述互联网和花园的相似之处。

https://www.eastgate.com/garde…

这是花园第一次和互联网联系在一起。

这场演讲真正确定了数字花园的理念,有人评价说,如果我们要找“数字花园”的原始出处,那么它应该是这场演讲。演讲具体讲了什么呢?

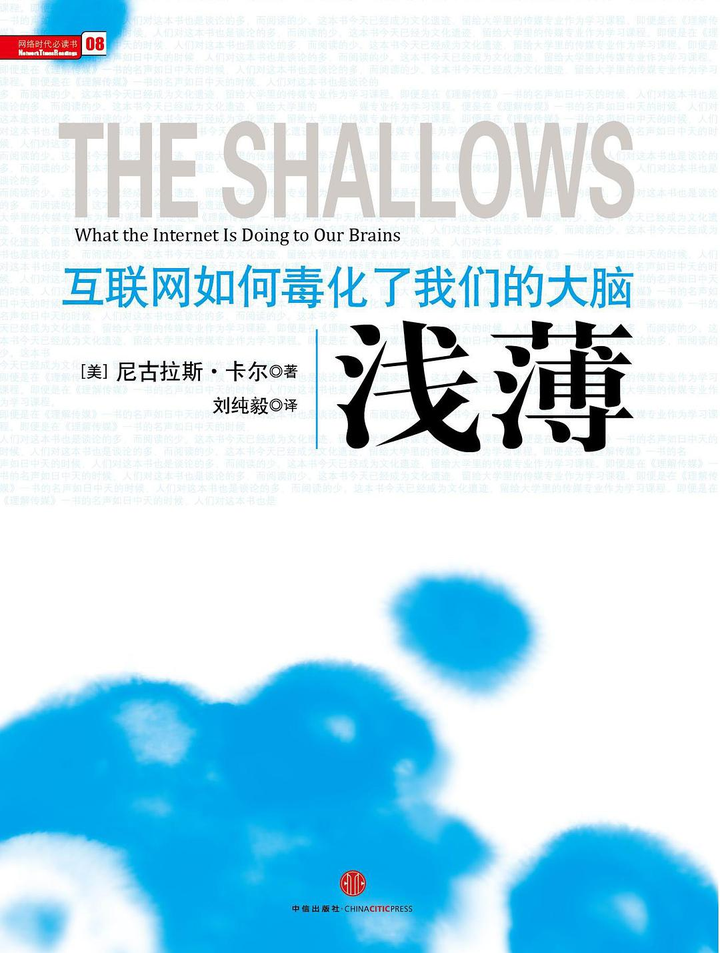

麦克·考菲尔德认为,互联网有两种形态,一种是“花园”,一种是“溪流”。花园(Garden)是说,互联网就像一块土地,上面有小路,有花草树木,它们皆有所指。小路就是超链接,让我们在不同网页穿梭,花花草草则是不同的网站。这的确和早期的互联网形态很像,和上面提到的1998年的超文本花园联系上了。溪流(Stream)指的就是线性的信息流,各种关注、算法推荐、通知产生的信息流,就像一条条小溪不停流淌。溪流里的信息,上一条和下一条可能并不相关,只是被聚合到了一起。甚至社交网络号称是网络,但呈现在大家面前的还是一条条的信息流。时至今日,溪流模式已经成为互联网的主流。但它其实并不适合获取知识,考菲尔德举了一个例子。 麦克·考菲尔德这里要补充一下他的背景,麦克·考菲尔德来自华盛顿州立大学温哥华校区,是该校混合与网络学习方向的主任。他参与了一个开放教科书计划,这个计划让大家分享自己领域的教科书,互助共享。有个人找到他请他帮忙,这人来自美国政府内部培训机构,负责培训各州立和地方政府雇员,他想要找到为这些人打造的培训教材。结果当然是找不到,即使有考菲尔德的帮忙,这样小众领域的教科书也没有人共享。他尝试从教学大纲中摘取一些短语,用它们到互联网检索看看有没有相关的内容,结果也很难看。比如,他选了一个题目“地方政府补贴影响”,搜索结果倒是不少,但前几十条内容里要么只是提了一嘴,要么就是预设立场——认为政府干预市场罪大恶极,从而发泄自己的情绪,根本没有多少真正的讨论。考菲尔德得出结论:在溪流模式中,无法承载系统化的知识。如果互联网只剩下溪流模式,那么它迟早会变成充斥知识碎片的混沌之地。如果每一个人都只投身于溪流当中,也无法收获真正的成长。考菲尔德认为,我们应该像园丁维护花园一样去学习和探索知识。事实上,考菲尔德并非是第一个对溪流模式的互联网提出批评的人,2010年,美国畅销书作者尼古拉斯·卡尔写了一本书,叫做《浅薄》(The Shallows),它的副标题是:互联网如何毒化了我们的大脑。

麦克·考菲尔德这里要补充一下他的背景,麦克·考菲尔德来自华盛顿州立大学温哥华校区,是该校混合与网络学习方向的主任。他参与了一个开放教科书计划,这个计划让大家分享自己领域的教科书,互助共享。有个人找到他请他帮忙,这人来自美国政府内部培训机构,负责培训各州立和地方政府雇员,他想要找到为这些人打造的培训教材。结果当然是找不到,即使有考菲尔德的帮忙,这样小众领域的教科书也没有人共享。他尝试从教学大纲中摘取一些短语,用它们到互联网检索看看有没有相关的内容,结果也很难看。比如,他选了一个题目“地方政府补贴影响”,搜索结果倒是不少,但前几十条内容里要么只是提了一嘴,要么就是预设立场——认为政府干预市场罪大恶极,从而发泄自己的情绪,根本没有多少真正的讨论。考菲尔德得出结论:在溪流模式中,无法承载系统化的知识。如果互联网只剩下溪流模式,那么它迟早会变成充斥知识碎片的混沌之地。如果每一个人都只投身于溪流当中,也无法收获真正的成长。考菲尔德认为,我们应该像园丁维护花园一样去学习和探索知识。事实上,考菲尔德并非是第一个对溪流模式的互联网提出批评的人,2010年,美国畅销书作者尼古拉斯·卡尔写了一本书,叫做《浅薄》(The Shallows),它的副标题是:互联网如何毒化了我们的大脑。 书中说,在能够轻易获得信息的情况下,我们通常喜欢简短、支离破碎而令人愉快的内容。而溪流模式的互联网,充斥着这样的内容。这也造成了一个悖论:互联网吸引我们的注意力,只是为了分散我们的注意力。作者认为,互联网发出各种刺激性杂音,造成了意识思维的短路,从而阻碍我们进行深入和创造性思考的能力。不过,作者虽然对这样的互联网痛心疾首,但并没有提出完整的解决方案。在这方面,显然考菲尔德的理念更胜一筹。考菲尔德的演讲发布后,数字花园的理念由此被真正确立。在他分享之后,网络上对于数字花园的讨论逐渐多了起来,也开始有人尝试实践,去打造自己的数字花园。

书中说,在能够轻易获得信息的情况下,我们通常喜欢简短、支离破碎而令人愉快的内容。而溪流模式的互联网,充斥着这样的内容。这也造成了一个悖论:互联网吸引我们的注意力,只是为了分散我们的注意力。作者认为,互联网发出各种刺激性杂音,造成了意识思维的短路,从而阻碍我们进行深入和创造性思考的能力。不过,作者虽然对这样的互联网痛心疾首,但并没有提出完整的解决方案。在这方面,显然考菲尔德的理念更胜一筹。考菲尔德的演讲发布后,数字花园的理念由此被真正确立。在他分享之后,网络上对于数字花园的讨论逐渐多了起来,也开始有人尝试实践,去打造自己的数字花园。 到2020年,数字花园甚至引起了媒体的注意,MIT科技评论写了一篇关于它的小文,从此,数字花园逐渐被更多人所知道和尝试。

到2020年,数字花园甚至引起了媒体的注意,MIT科技评论写了一篇关于它的小文,从此,数字花园逐渐被更多人所知道和尝试。 这里面还发生了一段小插曲。2018年,一个叫汤姆·克里奇洛的软件工程师写了一篇博客《数字溪流、篝火与花园》,在继承了考菲尔德所提出的两种意象之外,还创造了一个新的意象:数字篝火(Digital Campfire),它的含义又是什么呢?

这里面还发生了一段小插曲。2018年,一个叫汤姆·克里奇洛的软件工程师写了一篇博客《数字溪流、篝火与花园》,在继承了考菲尔德所提出的两种意象之外,还创造了一个新的意象:数字篝火(Digital Campfire),它的含义又是什么呢? 克里奇洛说,数字溪流的例子就像推特,数字花园的例子有维基百科,而数字篝火介于两者之间:像是博客、一些slack社群。博客中的知识之光就像篝火一样,随时间逐渐熄灭,社群中的讨论也随时间消逝,但在写博客、参与社群的过程中,他自己获得了成长。不得不说,克里奇洛的这个比喻恰如其分,然后后面的事情变得奇怪起来。

克里奇洛说,数字溪流的例子就像推特,数字花园的例子有维基百科,而数字篝火介于两者之间:像是博客、一些slack社群。博客中的知识之光就像篝火一样,随时间逐渐熄灭,社群中的讨论也随时间消逝,但在写博客、参与社群的过程中,他自己获得了成长。不得不说,克里奇洛的这个比喻恰如其分,然后后面的事情变得奇怪起来。 2020年,有人将“数字篝火”引入到营销领域,成为一个营销术语,它将一个个社群比喻成篝火,从而针对那些喜欢混迹于社群的年轻人进行社群营销。与此同时,数字花园则更多的和知识管理联系到一起。去年年底,语雀团队讨论,在“知识森林”之后,我们应该用一个什么词来形容我们的诗与远方,有人提出,用“知识花园”,既然如此,不如用“数字花园”,就这样,语雀这个知识构建与分享工具迎来了它全新的slogan。数字花园的数字花园时至今日,“数字花园”在中文网络中也被时常提起。L先生说的《分享我的生活管理系统》对数字花园有一段非常精彩的描述:简而言之,它的含义是,建立一个笔记库(数字花园),把每一个想法、念头、信息,看作一颗种子,去悉心照料它们,嫁接它们,让它们长出新的枝条、结出果实,与别人分享。你会发现,它的理念其实跟我一直以来的方法还挺吻合的。也就是说:阅读高质量的内容,悉心筛选好的「种子」,避免自己的思维被垃圾信息污染。广泛播撒它们,不要错过每一个想法,让每一个想法都有一片可供成长的空间。悉心照顾种子,多为它们施肥、浇水,提供养料,不断丰富和完善每一个想法,让它更加充实。试着嫁接它们,在想法之间不断联想,把不同的念头和想法结合起来,看它们能否碰撞出新的火花。一旦开花结果,让它们成为花园里新的风景,来丰富你的大脑,不断更新你的思维模式。当你孕育出一些有趣的成果,不妨把它分享给别人,向别人传达你的启发,让集体智慧得以增长。也希望每个人,都能拥有一片属于自己的「数字花园」。然而,网上解读它的权威资料并不多,网上散落的文章读起来只是只鳞片羽,直到今天,它甚至没有一个自己专门的维基百科词条。数字花园到底该如何构建,它里面的方法论有哪些?也并没有一个专门的行动手册来告诉我们这些。但今天,我想为“数字花园”建立一个数字花园,为那些想要尝试的人们提供更丰富全面的信息,为数字花园在网络上添加一些历久弥新的痕迹,本文将是它的第一篇内容。愿我们于花园中相遇。

2020年,有人将“数字篝火”引入到营销领域,成为一个营销术语,它将一个个社群比喻成篝火,从而针对那些喜欢混迹于社群的年轻人进行社群营销。与此同时,数字花园则更多的和知识管理联系到一起。去年年底,语雀团队讨论,在“知识森林”之后,我们应该用一个什么词来形容我们的诗与远方,有人提出,用“知识花园”,既然如此,不如用“数字花园”,就这样,语雀这个知识构建与分享工具迎来了它全新的slogan。数字花园的数字花园时至今日,“数字花园”在中文网络中也被时常提起。L先生说的《分享我的生活管理系统》对数字花园有一段非常精彩的描述:简而言之,它的含义是,建立一个笔记库(数字花园),把每一个想法、念头、信息,看作一颗种子,去悉心照料它们,嫁接它们,让它们长出新的枝条、结出果实,与别人分享。你会发现,它的理念其实跟我一直以来的方法还挺吻合的。也就是说:阅读高质量的内容,悉心筛选好的「种子」,避免自己的思维被垃圾信息污染。广泛播撒它们,不要错过每一个想法,让每一个想法都有一片可供成长的空间。悉心照顾种子,多为它们施肥、浇水,提供养料,不断丰富和完善每一个想法,让它更加充实。试着嫁接它们,在想法之间不断联想,把不同的念头和想法结合起来,看它们能否碰撞出新的火花。一旦开花结果,让它们成为花园里新的风景,来丰富你的大脑,不断更新你的思维模式。当你孕育出一些有趣的成果,不妨把它分享给别人,向别人传达你的启发,让集体智慧得以增长。也希望每个人,都能拥有一片属于自己的「数字花园」。然而,网上解读它的权威资料并不多,网上散落的文章读起来只是只鳞片羽,直到今天,它甚至没有一个自己专门的维基百科词条。数字花园到底该如何构建,它里面的方法论有哪些?也并没有一个专门的行动手册来告诉我们这些。但今天,我想为“数字花园”建立一个数字花园,为那些想要尝试的人们提供更丰富全面的信息,为数字花园在网络上添加一些历久弥新的痕迹,本文将是它的第一篇内容。愿我们于花园中相遇。

数字花园是介于笔记应用和博客应用之间的半公开数字展览馆[1],半公开指的不是读者没有权限阅览,而是很多想法只是相互关联的半成品,令他人难以轻易看懂。因为数字花园降低了对内容的要求,不强求作者将所有内容都打磨成文章级的成果,数字花园就会鼓励作者产出更多的内容,不拘一格降笔记。例如我的想法库里 https://onetwo.ren/wiki/#%E6%8… ,大部分只是临时想到的粗浅点子,可能在一段时间后我才会写一篇新的更长的笔记,关联到原始的点子上,而浏览数字花园的读者可以通过 TiddlyWiki 里的双向链接找到打磨过的内容。随着点子越来越多,点子之间的链接、短文章和点子的链接也会越来越多;由于 TiddlyWiki 里每篇文章的标题就是个标签,所以标签作为文章又可以打标签,形成树状(或图状)结构,最终小小的数字花园就会生长成一片相互关联的森林,令人惊叹不已。Tiddlywiki 出现于,中国的太微使用者都是中国最早的公开的卡片笔记、卢曼笔记、双链笔记、数字花园使用者 (Since 2004)。而且谁知道这些「预印本」想法能不能帮助到感兴趣的人呢?立即使用太微构建你的数字花园以免出现这种状况:马克思真正的思想隐藏在他的大量未发表的手稿中参考^在 TiddlyWiki 里建设数字花园 https://nesslabs.com/digital-garden-tiddlywiki